版权声明

来源:书享界(readsharecn),本文摘自:《快思慢行:中层如何抓准本质拿结果》

作者:张峰,工商管理博士研究生,行动学习3.0创始人,中层干部培养专家,哈尔滨工业大学EMBA/MBA授课老师

我们正处于一个信息爆炸的时代,对于身处组织管理中枢的中层管理者而言,战术层面的管理技巧固然是基础能力,但真正决定管理效能的深层密码,在于自身认知体系的建构与思维模型的迭代。在哈尔滨工业大学EMBA/MBA授课老师张峰的新书《快思慢行:中层如何抓住本质拿结果》中,以“问题解决沙漏模型”为核心,并通过“PBP铁三角”与“PAS铁三角”,帮助管理者们找到并解决核心问题。

《快思慢行:中层如何抓住本质拿结果》

张峰/著

设定目标是一个技术活,也充满艺术性。现实工作中,很多目标设定却常常会陷入以下这四个坑中不能自拔:灼伤目的、囿于小数、以偏概全、独宠交付物。

1

陷阱一:灼伤目的

如果我们沉迷于追逐目标(尤其是定量指标)却忘记了初心(目的),很可能会灼伤目的,得不偿失。例如,

研究“如何提升市场占有率”时,虽然市场占有率提升的短期定量指标达成了,但因为低价策略拉低了品牌层次,令原有的客户群体对品牌价值产生动摇,要么转投友商、要么继续压低价格,这直接打击了公司想要进军高端市场的战略,划算吗? 研究“如何提高人均产值”时,虽然人均产值的短期指标完成度大幅提升,但因为盲目减人头数导致根本忙不过来,加班费用大幅提升,进而直接影响到了交期、总产值和总利润,公司真的满意吗? 研究“如何降低产品的BOM成本”(BOM,Bi of Materia,物料清单,描述了产品所需的原材料、零部件等物品的清单,是产品设计和制造的基础)时,虽然BOM成本大幅降低的短期定量指标达成了,但却伤害了产品品质,导致客户大量投诉(甚至索赔),直接影响了新订单的获取及单价,我们到底在忙啥? 研究“如何提高交付及时率”时,虽然交付及时率的短期定量指标冲得很猛,客户也非常满意,但我们自己的内功没有跟上,导致交付成本根本搂不住,做一单亏一单,做一个月亏30天,咱们还能扛多久? ……

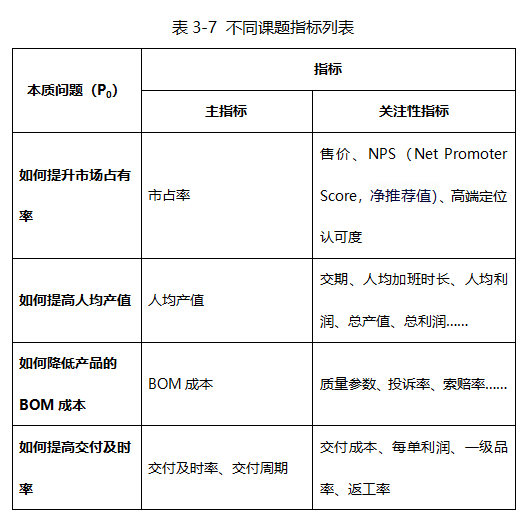

灼伤目的的案例每天都在重现,屡见不鲜。作为中层管理者,我们能做点什么呢?引入“主指标”和“关注性指标”这两个概念,会很有帮助。不同课题指标列表,如表3-7所示。

所谓“主指标”,是指通过课题研究要改变的定量指标,如“如何提高人均产值”课题中的“人均产值”,“如何提高交付及时率”课题中的“交付及时率”和“交付周期”等。

所谓“关注性指标”,是指在达成目标的同时可能会因此而受到伤害的定量指标,如果能够在达成目标的同时还能让这些“关注性指标”也同步变好,那就太棒了!如果实现不了,至少也不要因此而让它受到伤害。例如,主指标“人均产值”对应的关注性指标可能有交期、人均加班时长、人均利润、总产值和总利润等;主指标“交付及时率”和“交付周期”对应的关注性指标可能有交付成本、每单利润等。

2

陷阱二:囿于小数

当某些课题中的主指标与短期时间不匹配,以至于在短期时间内主指标达成也不能有效展示相关水平的提升时,我们需要找到这一主指标背后的过程指标,以重设目标。例如,

在任何组织里,事故都是大家要极力避免的。如果你的基层主管也很关注安全指标,把未来4个月的短期目标设定为“不发生严重事故”,作为他的直接上司,你是该高兴还是会有些不安?

即使是在大型组织里,每年发生严重事故的频率都不高(很多管理规范的大型组织可能多年才发生1起),更何况你的下属只负责这个大型组织下属27个子公司之一的1个200人的车间,设定这样的短期目标,是不是有点不恰当?

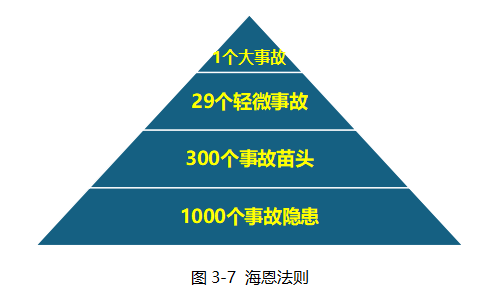

“海恩法则”告诉我们:每一个严重事故的背后,必然有29个轻微事故和300个事故苗头,以及1000个事故隐患(如图3-7所示)。没有发生严重事故,可能是背后的事故隐患、事故苗头和轻微事故的量积累还不够,不能说明我们做得很好。

所以,虽然4个月内“不发生严重事故”这一目标是有价值的,但短期只定这么一个目标就是不恰当的了,因为目标实现时并不代表我们的安全管理水平在提升,相反可能会掩盖住很多问题。

可见,“严重事故次数”这一指标与4个月的短期时间并不匹配——即使4个月内主指标“严重事故次数”为0,也不能有效展示我们安全管理水平的提升。所以,此时我们设定这一主指标项背后的过程指标项——事故隐患数和事故苗头数(甚至轻微事故数),就恰当多了。

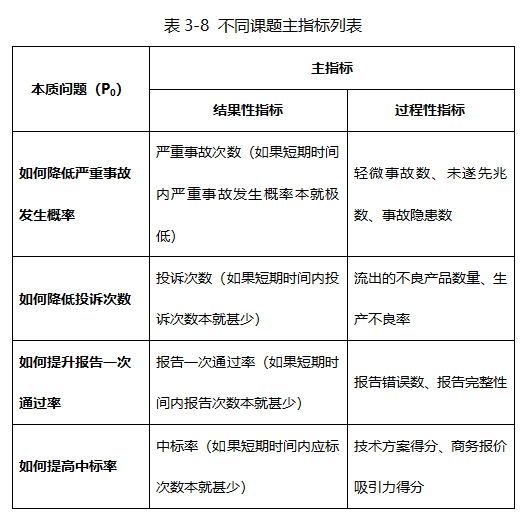

什么是过程性指标?这是相对于结果性指标来说的。结果性指标是最终的成果度量,而过程性指标则是为了确保高质高效地达成结果性指标而进行的监测和管控,如表3-8所示。

例如,

结果性指标“严重事故次数”对应的过程性指标是“轻微事故数”、“事故苗头数”和“事故隐患数”。

结果性指标“投诉次数”对应的过程性指标是“流出的不良产品数量”和“生产不良率”。

结果性指标“报告一次通过率”对应的过程指标是“报告错误数”和“报告完整性”。

结果性指标“中标率”对应的过程指标是“技术方案得分”和“商务报价吸引力得分”。

作为销售总监,你特别希望提高中标率。最近1年的中标率是30%,而未来3个月大概也只有10个项目要应标。结合历史数据,中标3个算正常水平。如果中了5个就特别好(中标率拉到了50%),如果只中1个就惨了(中标率跌到10%),但这真的有意义吗?

如果未来3个月我们中的这几个标,竞争对手都很菜,所以我们不费劲儿就中了(而实际并非我们的水平在提升),那意义何在?如果未来3个月我们没中的那9个标,都是因为遇到了特别强大的对手,对方就是要进入这一市场,所以不计成本地夺标,但我们依然中了1个(展现了我们日益增长的夺单能力),难道不应该给我们自己点赞吗?

所以,中标率这个结果性指标的基数太小了(只有10个标),实现与否并不能完全体现出我们水平的涨跌,需要设定更为恰当的过程性指标以便我们做过程监督和管控(以确保更长时间维度上结果性指标的达成),如“技术方案得分”。

如果我们能设计出技术方案评分标准并就现有水平进行评分,之后指导我们管控好这10个标的技术方案更高质量的产出,这就是在提高我们中标的能力——虽然短期的中标率未必提升(短期中标率基数太小,且受多种因素影响,它的高低并不能完全反映我们夺标的水平强弱)

3

陷阱三:以偏概全

如果设定的目标只能代表期待达成结果的一部分,而非全部,则陷入了“以偏概全”之中。例如,

作为新业务的负责人,公司对你寄予厚望——在传统业务停滞不前的情况下,公司特别希望新业务能够快速成长起来,成为公司新的增长引擎。如果2年的长期指标你设定的是新业务增长200%,这是否足够?

如果新业务虽然增长了200%,但占公司总盘子的比重却只是略增,这是公司期待的结果吗?所以,对内,新业务占总业务量的比重,也应该是长期目标之一。

如果对内,新业务占总业务量的比重也大幅增加,但是这都属于自然增长——市场规模扩大了1000%,友商随便都增长了300%,这是公司期待的结果吗?所以,对外,也要看我们之于友商的增长比例,甚至我们新业务在市场上的占有率。

所以,在“快速发展新业务”这一课题中,如果长期目标只设定“新业务增长比率”就以偏概全了,应该同步把“新业务占总业务的比重”和“高于行业增长比率”(甚至“市场占有率”)也整合进目标之中。

同理,如果你要“提升政企产品的覆盖率”,作为中层管理者,3个月的短期指标你就不会只看“覆盖率”,因为你知道:

我们通常所讲的“覆盖率”,其实只是“广度覆盖”(即有没有覆盖到),但并没有涉及“深度覆盖”。

所谓的“深度覆盖”,是指要覆盖到更具价值的被覆盖者(对公司现有或未来业务能贡献更多),所以,“广度覆盖”和“深度覆盖”的乘积,才是我们更看重的。

所以,3个月左右的短期指标,要么设定为“高价值客户的覆盖率”,要么是设定“(广度)覆盖率”和“新覆盖单客户贡献度”双指标,才能避免以偏概全。

4

陷阱四:独宠交付物

交付物固然重要(尤其是对于短期目标来说),但如果只一门心思搞交付物,却忘记了为啥搞交付物,或者搞出来的交付物没有作用,那岂不是白忙一场?例如,

你要求下属研究“缩短研发周期”这一课题。结合产品特性,研发周期通常都要3~8年甚至更久,所以针对3个月的短期目标他没有设定定量指标,而是明确了要做出来几个交付物,其中之一是《研发需求导入规范3.0》。3个月后,他提交了《研发需求导入规范3.0》等交付物,以为就大功告成了,这可以吗?

我们为什么需要《研发需求导入规范3.0》?因为我们了解到之所以研发周期长,很重要的一个因素是研发需求导入这里太随便,导致后续总返工,拉长了周期。所以,我们希望通过《研发需求导入规范3.0》来规范需求导入,从而减少后续折腾的次数和时长,进而缩短研发周期。

那么,即使《研发需求导入规范3.0》撰写得再漂亮,但对于研发周期缩短没有帮助,也只是空中楼阁,毫无用处。

所以,既要关注交付物,但又不能为了做交付物而做交付物——交付物必须为打粮食(也就是定量指标)服务。

灼伤目的、囿于小数、以偏概全、独宠交付物,设定目标时的这四个陷阱,你中招过吗?相信你一定被坑过!但学过这一节之后,避坑本领应该大幅提升了吧?

书享界保留所有权 |书享界 » 关于目标设定,常常掉入的四个陷阱

书享界

书享界