版权声明

来源:华夏基石管理评论、书享界(readsharecn),本文摘自《华夏基石管理评论》杂志71辑,有删减

作者:苗兆光,华夏基石高级合伙人、副总裁,首席战略与组织变革专家

企业如何长久地“活下去”,就要不断调整自身以适应外部环境变化,这个过程我们常常称为“变革”。成功的企业变革首先需要企业家及核心管理层的深度参与与自我超越,主动打破固有思维和权力结构惯性,为变革确立清晰的愿景与阶段性目标,其次需构建系统性战略框架,优先在易见效领域取得短期成果,以验证价值并提振组织信心,最终需将变革深度植入文化基因,使变革从“项目”转化为可持续的常态化运作机制。

1980年,《熵:一种新的世界观》一书问世。作者杰里米·里夫金和特德·霍华德基于热力学的第二定律,提出了一种新的观点,即任何组织,包括宇宙,都会消亡。

热力学第二定律也叫作熵,它指出,能量一定会从高的状态向低的状态转移,从可利用状态转变为不可利用状态,而且是不可逆的。因此作者认为,世界也是能量的单向传递。尽管能量是守恒的,但是它不可能被重复利用。对于组织来说,其内部的负熵都有可能越积越多,从而使整个组织变得越来越没有活力。

任正非显然受到了《熵:一种新的世界观》的影响,一直对企业的发展持警觉和悲观的态度。他认为,企业必然会走向消亡,所以我们经常听到,他的讲话充满了危机感。因此,每当有人问到华为的战略时他总是说华为的战略是活下去。不论在任何时间,华为的首要目标都是活得更长、更久。

1

变革是延长企业寿命的唯一手段

企业既然不能永续生存,那么它所能做出的最大努力就是想办法让自己活得更久一些。而企业要想活得更久,就必须建立起变革的文化,永远保持变革的状态和心态,那么,企业的变革有哪几种类型呢?

(一)战略转型

企业变革分为两类。其中,第一种类型是我们平时所说的战略转型,指当企业的环境发生了变化,包括客户需求的变化、竞争压力的增加,等等,企业的业务模式就需要进行相应的调整。而在战略转型的背后,一定会牵引出组织机制、人员结构、人力资源结构以及文化等一系列的调整。

(二)企业成长过程中的变革

尽管很难,但前人已经总结出了很多关于战略转型引发的企业变革的方法论,企业的实践也为我们提供了很多成熟的方案。而今天我们要讲的是另外一种变革,即企业成长过程中的变革。

在企业从创业阶段走向成熟阶段的过程中,其实存在两种组织方式的变革。我们知道,一个人在经历人生的不同阶段时,总要有一系列自然而然的转变。比如,从幼年到青少年的成长过程中,必然发生心理与行为上的一系列调整,否则就不能说他“长大了”。

这是人的成长与蜕变。再比如,人在幼儿阶段,饿了会哭、尿床可以不被惩罚。但是在他长大以后,他还能这么做吗?如果他延续幼儿阶段的行为方式,要么是生理出现问题,要么是心理、智力的问题。

企业亦如此,它必须围绕着自身的成长去进行变革。

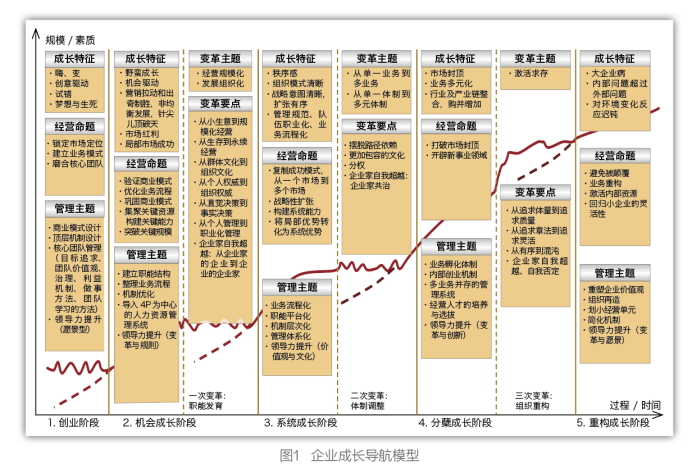

华夏基石的领衔专家施炜老师组织我们几位合伙人共同研究的企业成长导航模型(见图1),它是在总结了国内外一些企业经验的基础上归纳而来的。

在这个模型中,企业的成长被分成了五个阶段:创业阶段、机会成长阶段、系统成长阶段、分蘖成长阶段和重构成长阶段。有关该模型的核心内容,华夏基石有专门的材料,施炜老师也有相关的著述。今天,我着重要讲的内容是,企业从一个阶段向另一个阶段跨越时,会经历一个变革的过程。

比如,企业要从创业阶段向机会成长阶段过渡时,它应该怎么做呢?

首先,我们要知道企业在创业阶段的运作特征。企业是在反复试错中成长的。最终,在选准了定位,找到了自己的业务领域以后,企业就进入机会成长阶段。

到了机会成长阶段,企业要做的是关键职能的建设,要在自身商业模式的关键环节上构建能力。这时,如果企业暂时还不能建立起有效的系统能力,至少也要培养起这种能力的建设思维。

遗憾的是,很多企业未能实现这种转换,以至于到了体量很大的时候,企业自身的能力还没有建立起来,依然依赖于机会主义及个人能力的释放。

同样,企业从机会成长阶段向系统成长阶段过渡,也存在很多问题。比如,在系统成长阶段,企业主要依靠规范的流程、职业化的管理,主要靠分权来完成成长。但是,很多企业做不到。这背后,既有文化方面的障碍,也有能力结构上的瓶颈等,所以企业迟迟无法跨越。

我们一再强调,由于每个成长阶段的运作方式不同,企业要实现阶段性的跨越,就一定要进行系统性的变革。如果企业始终停留在上一个阶段,无法持续发展,企业就会变得不稳定。

当然,当企业到了重构成长阶段,面对过度成熟和僵化的问题时,要重新激活组织内部的活力,就要像小企业一样保持高度的灵活性。这时,企业的变革就是向小企业的模式转型。不论变革的方式如何,最为重要的是,变革是企业在成长过程中实现阶段跨越的关键命题。

2

变革是一个系统工程

企业的变革之所以艰难,原因就在于变革是一个系统工程,它涉及战略、文化、组织、机制以及资源结构等,可谓障碍重重。在这个过程中,既要有系统的变化,又要克服过去的障碍。而大多数企业的问题在于,各要素之间不一致,无法方方面面兼顾。

比如,我在十几年前为一家药企提供咨询服务。早期,这家企业通过某一种外用药的单品获得了市场的成功,由于市场的封顶,要想增长,该企业只能着手开发新的产品或构建新的业务。但是,不论它怎样尝试,都无法取得实质性的突破。

后来,经过我们分析,这家企业实际上要进行的是一次变革。这个想法却遇到了困难——企业的高管对怎么做业务有着非常成熟的认识以及固执的想法,他们习惯于用原来的方式开拓新业务,原来的人力资源结构等也不能满足新业务的需求,老板希望调整人力资源结构,但人事政策的调整很敏感……

后来,根据我们对这个企业的持续观察,发现它最终没有克服障碍,没有将这种变革持续进行下去。企业变革之艰难,通过这一案例可见一斑。一个人的习惯尚且难改,何况还要加上人与人之间、人与组织之间从结构上被固化下来的关系。

它所形成的一种看不见的强大力量,常常使改革举步维艰。同时,市场也不会等待你的成长,企业同时还要饱受盈利的压力和制约。

所以说,变革是高风险的行为。企业对战略、文化、组织、机制的调整过程,其实就是对组织既有秩序的打破。在打破这一秩序的过程中,如果企业同时又受到增长的压力,即盈利的约束,变革就会变得越发困难。

3

组织变革的要素、关键点与节点

既然变革是一项系统工程,那么在一般情况下,推动一次战略转型、一项变革,或者是完成一次成长中的阶段性跨越的时候,企业应该关注哪些方面呢?

我在之前的文章里谈到过,这是一般性方法论,但更要结合企业具体的情况,所以组织变革有六大要素:

①商业模式;

②价值观;

③分工(结构与流程);

④分配(分钱与分名誉);

⑤评价与控制;

⑥变革的文化氛围。

我重点讲一讲推动组织变革的关键点以及变革策略和节点的设置。

(一)推动组织变革的关键点

前面我们讲到了组织变革的艰难之处和它的六大要素。那么,当企业准备发动一场组织变革的时候,其关键点是什么呢?我觉得无外乎这样几点。

一是企业家的自我超越。企业变革最难攻克的就是长久以来所形成的惯性,而在这个惯性当中,最顽固的力量其实就是企业家自己。

在企业中,所有的规则、所有的成员都是可以改变的,只有企业家最难改变。对于企业家来说,他们的控盘能力都很强。在组织当中,资源是他整合的,员工是他选择的,干部是他任命的,流程是他建立的……而每一项变革都涉及业务流程的转化,所以,企业家就成为最为关键的因素。

可以说,在很多时候,变革能否成功,企业能否做大,往往取决于企业家自我变革的能力有多强,取决于他的自我超越能实现到什么程度。

当然,很多职业经理人也认识到了这个问题,所以常常有人求助于咨询顾问,寄希望于我们能够帮助推动企业家的自我变革。但是,我可以很坦率地告诉大家,企业家是很难用外部力量去改变的,他们只能自我超越。

二是变革文化的建立。在那些真正具有强大变革能力的企业中,是一定具备变革文化的。仍然以华为为例。当年,起草“华为基本法”的几位专家提出了三大基本命题:

-

华为过去成功的原因是什么?

-

华为面临哪些危机和挑战?哪些成功的经验还能用?哪些成为华为发展的障碍?

-

华为未来的成功依靠什么?

这些问题其实就是为华为如何摆脱过去,如何适应未来指明了方向。因此,“华为基本法”是华为能够保留下来的重要的思想财富。如今,通过华为发展现状可以看出,这三大基本命题都是其每年修订战略和经营计划的基础。

在此基础上,华为每年都进行自我审视和检讨。所以我们说,华为能够保持长久不衰,从20世纪80年代到现在,能够一直以教科书式的增长速度在成长,正是得益于其变革文化的存在。

三是变革氛围的营造。在推动一项变革的时候,需要事先营造出变革的氛围,让员工感受到变革的紧迫性。

四是找到变革的推动力量。找到变革的推动力量至关重要。为什么很多企业变革都失败了?企业家的回答是:我的业务人员不敢动、销售人员不敢动、研发人员不敢动。在这么多“不敢动”的情况下,企业家说,现在,让我们来一起推动变革吧!

然后,由企业家亲自挂帅,下面安排一个主管行政的副总,再找几个能够适当脱离业务的人,成立一个变革领导小组,试图进行业务流程再造,或者是推动IPD的导入等,共同来推动变革,然后企业家真正的注意力仍然放在业务上。

但是我们发现,这种变革从班子搭建的时候起就注定是失败的。在企业内部,变革其实并未引起重视,这些班组成员甚至不了解业务是怎么运行的,所以也不具备推动的力量。

而成功的企业,如华为会在关键的业务环节上安排有重要影响力的人员确保变革得以实施。只有那些深刻理解问题所在,并有实际体验的人才能够推动变革成功,简而言之,不触及人员和利益,就不可能真正实现变革。

(二)变革策略和节点的设置

在推动变革的过程中,策略和节点的设置也非常关键。我们看到,很多企业急于推动大的变革,但这恰恰是变革之大忌。其变革的困境在于贪大,在于妄图一蹴而就,最好的变革往往要从容易产生绩效的地方入手。

举例来说,2008年左右,我们接触到一家正面临极大经营压力的企业,其业绩在不断下滑。而在业绩下滑的过程中,一些问题被不断地暴露出来,包括长期不涨的工资,平均主义盛行,工资结构极不合理,以及绩效管理也未能发挥必要的引导作用,为企业带来了沉重的运营压力。

在梳理问题时,发现大家普遍关注薪酬体系的不合理性,那通过按比例为每个岗位涨薪,并把它的结构调整到合理的水平,这样可以解决问题吗?看起来是“对症下药”,实则是下的容易害命的“虎狼之药”,因为企业的经营实力无法支撑这种一步到位的大调整。

在业绩下滑、经营状况恶劣的情况下,如果每个月的工资总额增长三四百万元,那么一年下来就是三四千万元,企业根本扛不住这种压力,无法从销售收入上分出这么多钱来支持改革。

怎么办?

我们在经过科学诊断和研讨后建议,首先应寻找业绩下滑的关键点。经过分析,我们发现,其业绩下滑的主要原因在于企业已经连续三年没有推出过新产品了,同时,老产品的成本结构过高,市场的价格又在不断下跌,导致毛利空间几乎消失殆尽。在这个情况下,企业又不能推出低成本的新产品,成为阻碍业绩增长最大的障碍。

因此,我们找到了变革的起点——从研发团队开始。具体措施:首先梳理研发的业务流程,设立使研发能够快速推出新产品的激励机制;其次,改革研发团队的工资体系,确保研发人员的稳定性和积极性。按照这样的步骤实施以后,研发团队的热情一下子被调动了起来,短期内就推出了新产品,改善了公司的绩效。

从第二年开始,我们又帮助企业推动了营销、生产等板块的变革,并且取得了不错的成果。企业内部氛围得到了极大的提振,因为他们不仅看到了公司绩效的良性发展,也了解到合理调整薪酬的必要性,这个时候,变革的阻力就减少了很多。

这个案例说明,推动、制定变革策略和控制变革成果的阶段性节点也是至关重要的,这能使大家看到变革带来的希望。

变革的推动,一定要从那些最容易产生成果、最容易产生绩效的领域入手,这样才能够让组织在短期内看到里程碑式的成果,使企业里所有的人都能看到企业变革阶段性的胜利。当他们发现企业有了变化,开始有了向好的趋势,人员很快就能稳定下来,整个企业的耐心也会得到保持。

书享界保留所有权 |书享界 » 苗兆光:变革不一定成功,但一定得保持变革的状态

书享界

书享界